Bizerte [23]

Regarder

Tous les deuxièmes dimanches du mois à Nancy se tient une sorte de marché aux puces miniature. Depuis plusieurs années, j’ai pris l’habitude d’aller fouiller dans les bacs qui proposent l’achat, à la pièce ou en vrac, de cartes postales anciennes. Il se trouve que pour un ensemble de raisons, il y en a eu un nombre incalculable d’éditées au début du XXe siècle, comme l’a bien montré un ouvrage des historiens Aline Ripert et Claude Frère.

Au début, j’achetais de petites vues de Nancy et de mon quartier : je regardais, à travers le siècle, comment il avait changé, ou si peu changé, au fond : les arbres de la Pépinière, évidemment bien moins hauts qu’aujourd’hui, le tramway qui roulait autour de la place de la Carrière, les silhouettes des élégantes, en robe à crinoline, et des messieurs en haut-de-forme qui faisaient la conversation le dimanche près des grilles de fer forgé de Jean Lamour. Toujours la même émotion en voyant ces visages sépias, ces ombres, capturées dans quelques centimètres carrés de papier, mais tellement vivantes, leur regard surtout, rescapé de quelque noir bain d’oubli, tourné vers nous, qui nous nous happe et semble nous questionner sans relâche, dans l’énigme de ce que eux voient et que nous ne verrons jamais.

L’une de mes plus grandes émotions photographiques, je l’ai éprouvée il y a une quinzaine d’années, dans une librairie, qui possède en son quatrième étage un rayon photographique bien fourni. J’avais pris l’habitude de me perdre dans la contemplation des albums, de passer des heures à scruter les visages, les détails, exercice sans fin, dans lequel on peut engloutir une après-midi sans s’en rendre compte. Un jour, j’ai vu une photo, qui avait été prise par Nadar. Elle représentait un vieillard, avec le visage raviné, les yeux laiteux et presque aveugles des gens qui n’ont plus d’âge. Cet homme était né, si je me rappelle bien, en 1785. J’avais fait un bref calcul : donc, ses yeux, ces yeux-là, sur la photo avaient vu, à quatre ans, la révolution française, ou du moins son écume. Impression sidérante de vertige temporel, de contraction phénoménale de deux siècles d’histoire. Le souvenir du trouble ressenti a peut-être à voir avec ce qui me porte avec autant de constance, certains dimanches, vers ces cartes postales anciennes.

Un jour où je m’étonnais de la différence de prix entre certaines images éditées par le même imprimeur, un brocanteur m’a expliqué que les celles sur lesquelles figuraient des personnes étaient toujours vendues plus cher que les autres. Signe rassurant que la vie humaine a un prix. Et il est vrai que ce sont les plus intrigantes, les plus riches, ces portraits de régiments, de fanfares, de groupes, qui sont autant de traces des modes vestimentaires, d’instants et de milieux sociaux. Le genre majeur est bien sûr celui des photos de familles, natures mortes où tous les protagonistes arborent des expressions graves et solennelles, puisque sourire sur les photos n’était pas encore à la mode. Cela leur donne parfois des airs de tragédiens, une expressivité étrange et proprement picturale qui inspire l’irrépressible envie de leur réinventer une histoire (air connu).

Dimanche dernier, au retour de voyage, j’ai fait un détour par le marché et repéré une caissette d’images que j’ai commencé à fouiller. Ces rectangles de papier, souvent centenaires ou presque, me servent en effet aussi à écrire ma propre correspondance. J’ai plaisir à imaginer les facteurs contemporains triant et distribuant ces cartes, avec leur format aujourd’hui désuet : photos de casinos, de gaves palois, de promenades biarrotes ou de quais bordelais, qui commencent sous ma plume une deuxième vie. Il est bon que les choses qui portent témoignage d’une époque ne meurent pas toutes dans les musées.

Dans cette pile-là, presque toutes les cartes étaient déjà écrites. J’ai lu à la volée quelques-uns de ces textes désuets, écrits dans un français suranné, remplis de bons vœux et d’aimables souvenirs, de remerciements pour des étrennes avunculaires, de brèves narrations météorologiques estivales. Et tout à coup, je suis tombée sur cette image dont l’exotisme kitsch frappe au premier coup d’œil. Décors de palmiers peints, où l’on discerne des l’esquisse de bâtiments mauresques et la silhouette d’une femme juchée sur un âne, brassée de feuilles de palmes (des vraies) à terre. Et dans le studio du photographe, devant le décor, ces deux hommes en uniforme, avec leur vague désinvolture vestimentaire, veste fripée pour l’un et pantalon large pour l’autre, calot de travers pour l’autre. Ils ont l’air amusé, le soldat au calot, particulièrement, dont on voit l’œil qui frise, la commissure des lèvres relevée par le fantôme d’un sourire : il a posé une main visible sur l’épaule de son camarade, façon de dire « nous sommes là ».

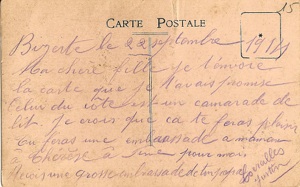

Le verso, écrit au crayon violet, sans doute de ceux que l’on humectait d’un peu de salive, donne à lire le message suivant :

« Bizerte, le 22 septembre 1914

Ma chère fille je t’envoie la carte que je t’avais promise. Celui du côte est un camarade de lit. Je crois que ça te feras plaisir. Tu feras une embrassade a maman à Thérèse a F[illisible] pour moi. Reçois une grosse embrassade de ton papa. Correille Justin »

L’écriture à la fois ronde, raturée et irrégulière (de celle des hommes qui n’écrivent pas souvent : je crois voir celle de mon père), est parsemée d’une petite faute, d’accents et de signes de ponctuation manquants. « Correille Justin » est de toute évidence un simple soldat, pas très fortuné ni éduqué sans doute : cela donne d’autant plus de prix à l’effort par lui entrepris d’aller se faire photographier pour honorer sa promesse à sa fille, aux mots d’affection maladroite dont il a couvert le verso de la carte. Sa main, que la photo exhibe, a manipulé ce morceau de carton, comme la mienne le fait aujourd’hui : ses mots d’amour banals ont traversé le temps, à quatre-vingt dix-neuf ans et huit mois de distance — quel voyage. On imagine la mère, la petite fille réjouies (« Regarde, une carte de Papa »), Thérèse, à qui l’on sera allé dire la nouvelle.

Mais d’abord, que faisait-il à Bizerte, Justin Coreille, le 22 septembre 1914, à peine plus de sept semaines après la mobilisation générale ? Internet m’apprend que le quatrième régiment de Zouaves y était en garnison, mais l’uniforme (chèche et saroual) ne correspond pas à celui des deux camarades sur la photo. Au contraire, eux ont l’air de paisibles Bretons ou d’Auvergnats. L’ombre de la Grande Guerre n’effleure pas leurs visages, qui affichent une décontraction joyeuse, comme s’ils revenaient d’une promenade dominicale ou d’un tour dans quelque souk local. Alors ?

Alors, ne pas savoir fait aussi partie du charme magnétique de ces photos anciennes, de leur attraction violente. Quelque chose en elles qui résiste à nos questions, qui nous défie, qui nous fascine. Qui installe en nous la puissante germination des rêves.

© Hélène Gestern / Editions Arléa - 2013